十勝リハビリテーションセンター 医師 鴫原良仁

1.アルツハイマー病に罹っても認知症にならない人がいる

認知症の最大の原因は、脳の病気であるアルツハイマー病だと言われています。しかし、かなり進行したアルツハイマー病を患っていても、認知症にならない人、逆にアルツハイマー病は軽いのに、重度の認知症になる人がいることが、以前から知られていました。アルツハイマー病の重症度と、認知症の重症度は、必ずしも合わないのです。

2.認知の予備能/脳の貯金

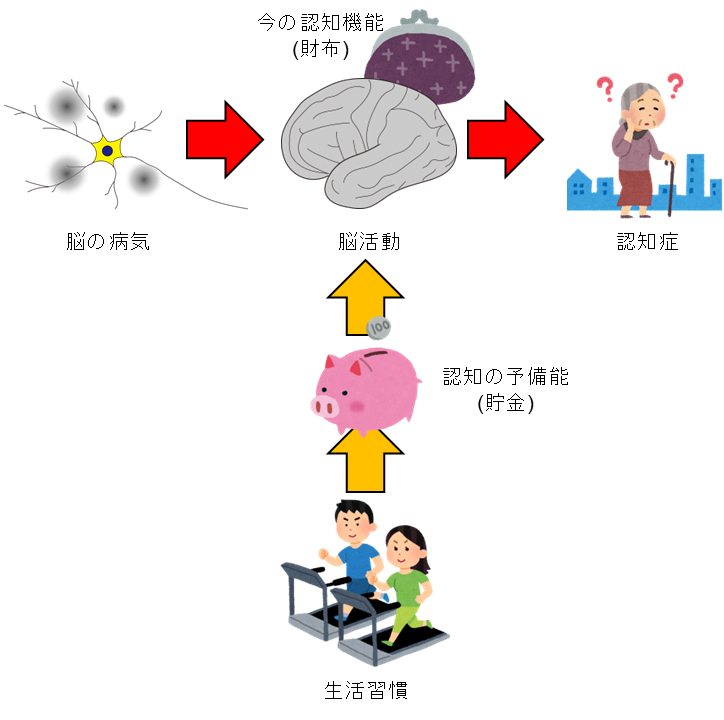

ではなぜ、アルツハイマー病の重症度と認知症の重症度がずれるのでしょうか。そのずれを説明する考え方に「認知の予備能」があります。まず認知機能、つまり「上手に生きる力」には、「普段使っている認知機能」と、普段は使っていないけど、いざというときに使うためにとってある「予備の認知機能」の二つがあると考えます(図1)。たとえるならば、日常生活ですぐ使うための「財布の中のお金」と、郵便局や銀行に預けてあって、普段は使わないけれど、いざというときには引き落として使うことができる「貯金」のようなものです。この予備の認知機能の事を、「認知の予備能」といいます。

図1.脳には普段使っていない予備の認知機能がある。

これが認知の予備能

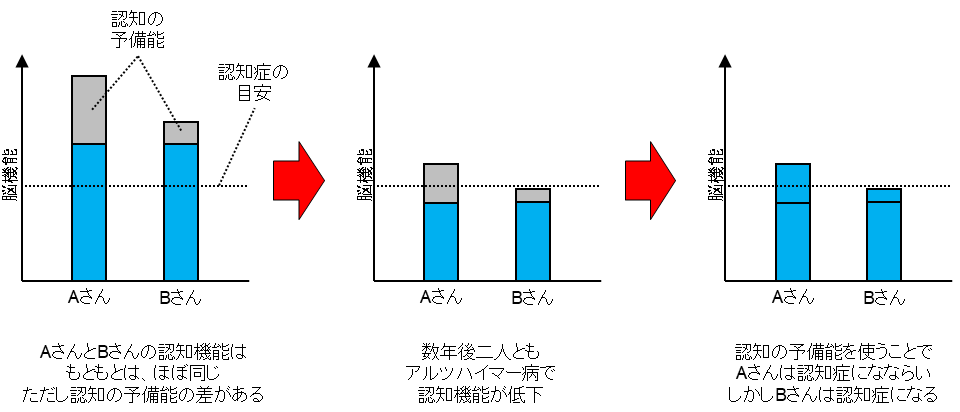

こんな例を考えてみましょう(図2)。AさんとBさんの二人の人がいます。二人とも普段使っている認知機能は同じ程度です。ただAさんは認知の予備能がたくさんあるのに対して、Bさんは少ししかありません。この二人が数年後、脳の病気が原因で認知機能が下がってきてしまったとします。Aさんは認知の予備能を使うことで、認知機能を維持できるので、生活に支障はでません。ですから認知症にはなりません。一方でBさんは認知の予備能が足りず、下がってしまった認知機能を充分にカバーできません。この結果認知症を発症してしまいます。つまり認知の予備能を考えることで、認知症のなり易さ、進行のしやすさを説明することができるのです。

図2.認知の予備能が認知症を防ぐ仕組みの例

図2.認知の予備能が認知症を防ぐ仕組みの例3.認知の予備能を育てる

認知の予備能は、増えたり減ったりすると考えられています。例えば喫煙したり生活習慣病(高血圧や糖尿病、脂質異常症など)を治療せずに放置すると、認知の予備能は減ります。一方で習慣的に運動をしたり、公民館活動で人と会ったり、勉強したり、バランスの良い食事をしたりすると増えます。要するに「健康的な日常生活」を送ることが、認知の予備能を増やす秘訣だと考えられています(図1)。認知症を予防したり治療したりするうえで、アルツハイマー病そのものを治療するのはあまり簡単ではありません。しかし認知の予備能を増やすことで、認知症を治療することなら、比較的簡単にできるのです。

4.認知の予備能は確かにある

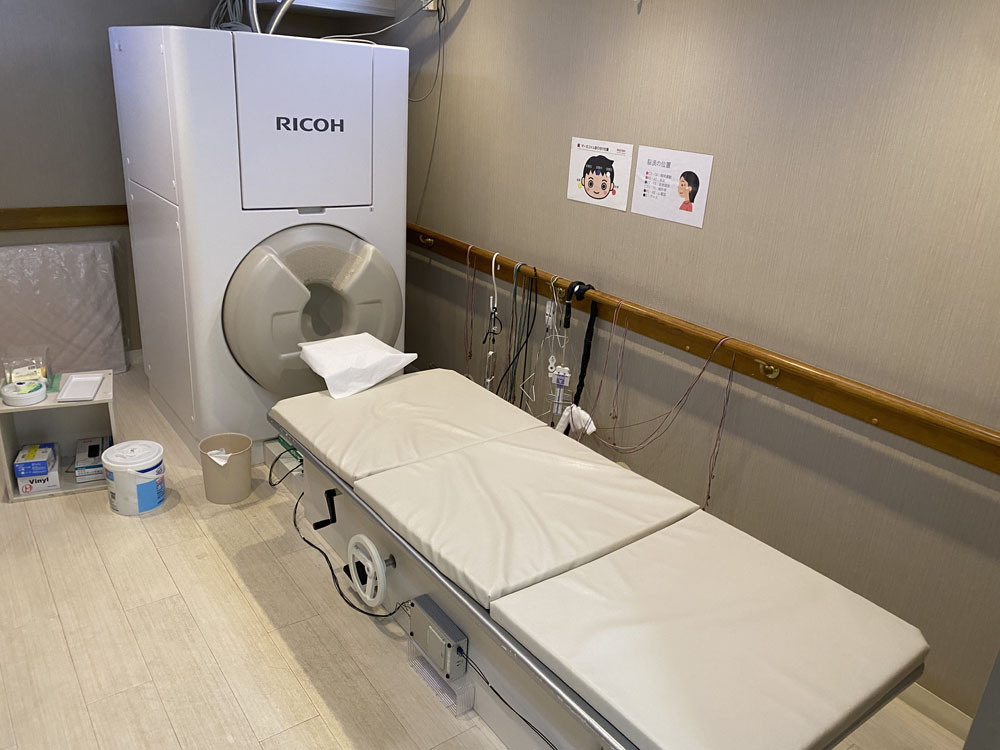

認知の予備能は、認知症のなりやすさや、治療を考える上で、とても分かりやすい考え方です。しかし、認知の予備能というものが本当にあるかどうか、はっきりしていませんでした。というのも、認知の予備能には形が無いので、CTやMRIなど、脳の写真を撮る検査には写らないからです。そこで私たちの研究グループは、脳磁図計(図3)という、「脳のはたらき具合を調べる検査」を使って、300人近い患者さんの脳活動を調べさせていただきました。その結果、脳磁図計を使うと、認知の予備能が測れるらしいことが明らかになったのです。つまり認知の予備能は、本当にあるのです。

5.認知症は予防も治療もできる時代に

認知症は、以前は不治の病のように考えられていました。というのも、原因になる脳の病気、例えばアルツハイマー病はだんだん進行する病気で、基本的に治療が難しいからです。しかしこの十年ほどで、認知症の考え方ががらりと変わりました。確かに認知症の原因には脳の病気があって、この治療は簡単ではありません。けれど認知症は脳の病気だけで決まるわけではなく、生活習慣の影響を多分に受けるのです。生活習慣ならば変えられますから、認知機能を良く保つことができます。もはや認知症は、どうしようもないものではありません。

6.認知症を予防するための8つの目標

私達は、認知の予備能を育て、より良い認知機能を保つため、八つの目標を掲げています。