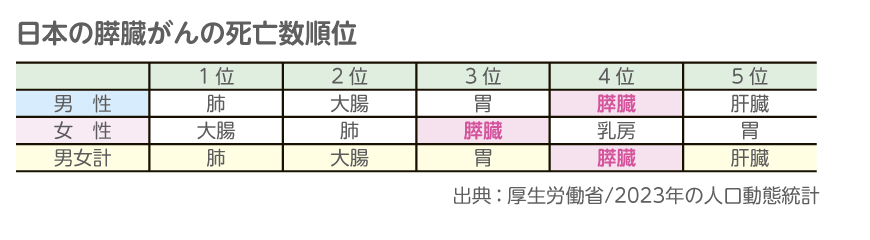

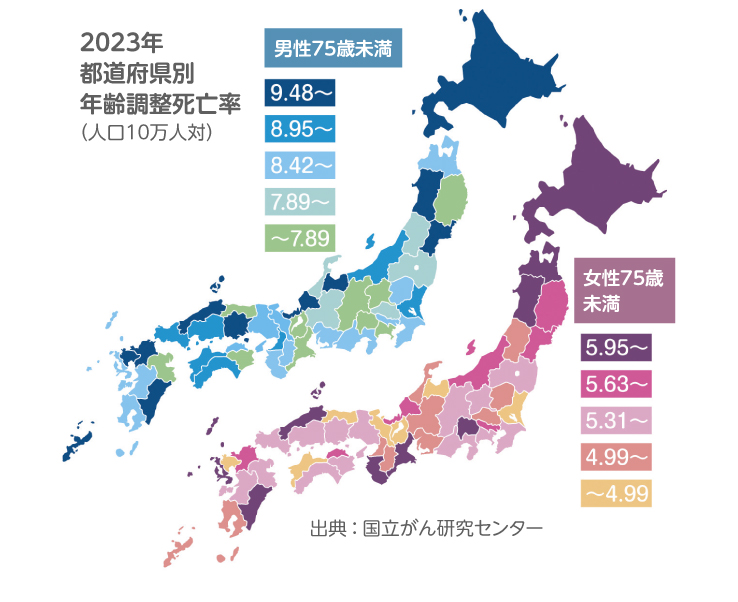

膵がんは年間約4万3千人が診断され約3万7千人が亡くなり、生存率は約10%と極めて不良です。がんの死因別では膵がんは女性3位、男性4位で、喫煙率低下やピロリ除菌で肺がんや胃がんは減少し、大腸がんに次いで膵がんが2位になると予測されています。膵がんの生存率向上は我が国のがん治療の重要な課題ですが、現状では根治の手段は外科切除に限られています。今回の特集では、膵がん外科治療の最前線から、当院の進化した集学的治療のアプローチについて解説します。

膵臓の位置と機能、膵がんについて

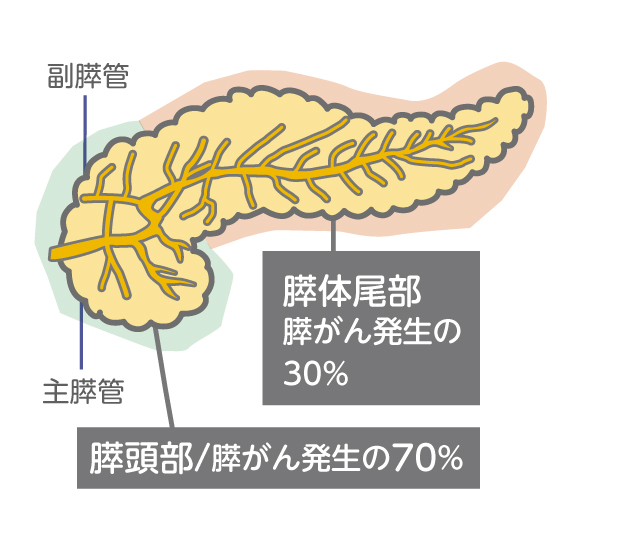

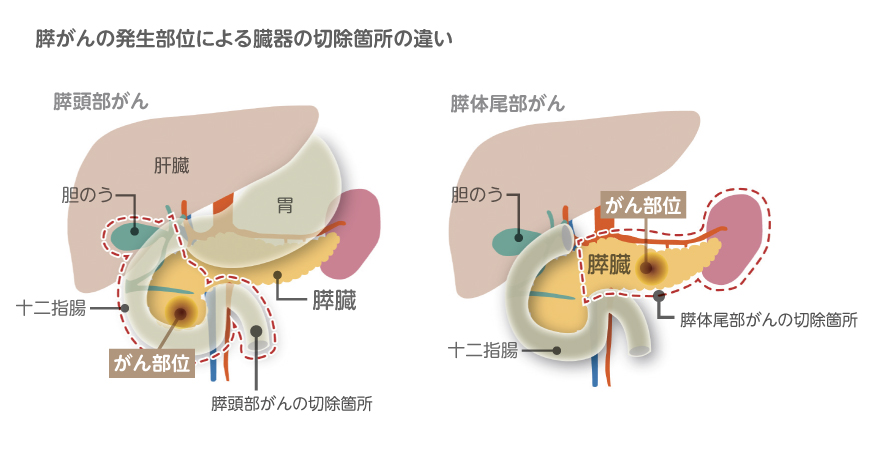

膵臓は手のひら程の大きさで、胃や大腸の奥に位置します。膵液を産生し消化を担い、インスリンやグルカゴンを血中に分泌し血糖も調節します。膵臓の背面は大動脈や下大静脈に接し、側面を十二指腸に囲まれ、門脈(肝臓に向かう静脈)や上腸間膜動脈(腸管の重要な血流)が近接しています。画像検査で腫瘍の影を見つけますが、重要な臓器に囲まれ発見が遅れがちとなり、このため1cm以下の腫瘍を見つけるのは困難です。膵がんは膵頭部(十二指腸に近い部分)と膵体尾部(門脈よりも尾側)に分けると、頭部に70%、体尾部に30%の割合で発生します。

膵がんの現状と特徴

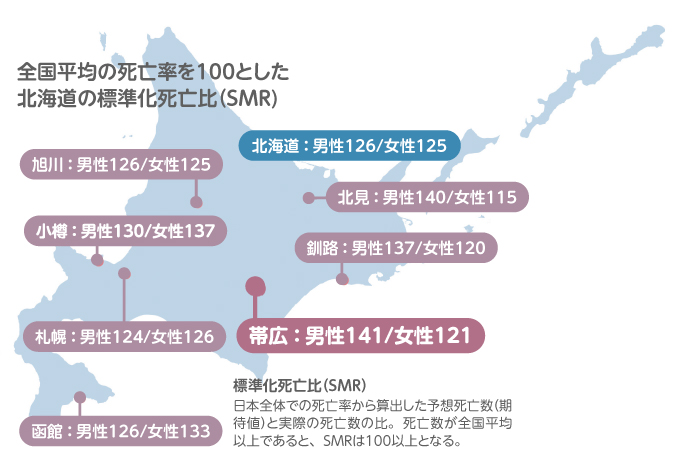

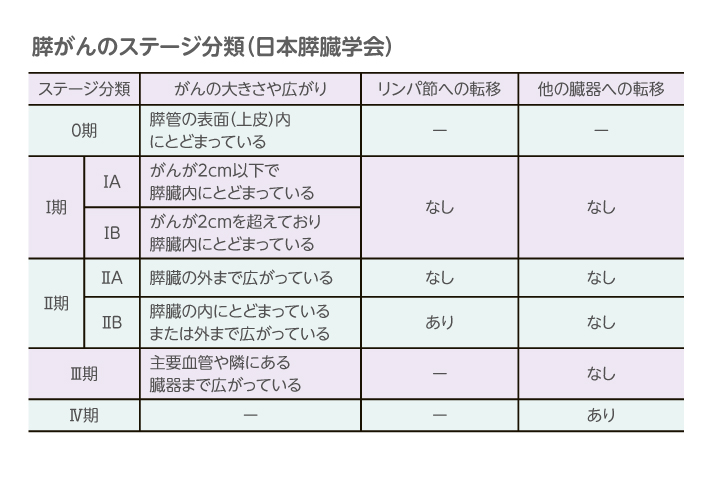

年齢分布を考慮した膵がんの死亡率(標準化死亡比:SMR)では、十勝地方は1.4倍(日本の標準を100とすると140の危険度)で、とても高い地域です。早期診断(Stage0かⅠ)ができれば5年生存率は80%が期待できます。しかし2cmの小さな膵がんでもリンパ節に転移している場合があり、1cm以下での発見が理想です。現状では血液検査(腫瘍マーカーCA19-9)、画像検査(超音波検査、CT、MRI)を駆使しても、早期診断は困難です。症状は背部痛や黄疸(皮膚が黄色くなる)、体重減少、血糖値上昇などで すが、症状が出た時は進行している場合がほとんどです。膵がんは初診時にはすでに肝臓や腹膜、肺などに転移が見つかる場合(遠隔転移で切除不能)が約50%、重要な血管を巻き込み手術で取り切れない場合(局所進行)が約20%です。残りの30%が切除可能な状態で見つかります。

膵がんに対する化学療法と手術

切除不能例は化学療法や放射線治療を行います。化学療法(抗がん剤治療)は進行を遅らせますが、消失するほどの効果はなく、転移の場合はおよそ11か月の予後となります。一方、切除可能な膵がんは手術で治癒できる可能性があります。ただし、CTやMRIなどの画像診断では見つからない細胞レベルの転移が隠れていて(潜在的転移)、術後数か月から2年程度で転移が明らかとなる場合があります(再発)。再発率は約70%と高く油断はできません。5年間無再発であれば治癒とします。このように診断時に切除が可能な症例が約30%で、切除例の約30%が無再発ですので、膵がん全体の約9%(30%x30%)が治癒します。膵がんの手術

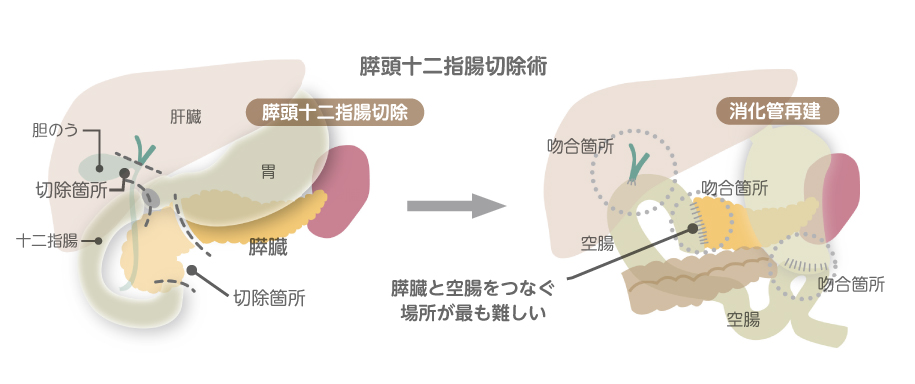

膵頭部がんでは膵頭十二指腸切除を行いますが、膵頭部、十二指腸、胆嚢、肝外胆管、胃の一部、空腸の一部と切除範囲が大きく、食物や消化液の道を作り直す(吻合再建)必要があり、手術は6~12時間を要します。膵臓と空腸の吻合は難しく外科医の腕の見せ所です。他に胆管と空腸、胃と空腸を吻合すると再建が完成します。一方、膵体尾部がんでは膵体尾部と脾臓を切除するのみで、手術時間も3~4時間と短く済みます。

術後補助療法

術後再発を予防するため術後6か月間は抗がん剤のS-1を自宅で内服します。術後補助療法をしっかり行うと肝転移再発が減少し、5年生存率が44%と良好になると報告されています(JASPAC01試験)。合併症なく退院し適切にS-1を開始することが重要です。S-1は、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウムを有効成分とする経口の抗がん剤。消化器がん(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど)の治療や、根治手術後の補助療法として用いられます。

術前治療の進歩

切除が唯一の根治的治療なので、切除可能な場合は一刻も早く手術を行いたくなりますが、術後回復に時間を要し十分な化学療法が行えない場合は再発率が高くなります。手術先行治療の限界を踏まえ、術前にも化学療法を行う取り組みがなされました(Prep02/JSAP05試験)。現在はゲムシタビンとS-1併用療法を術前に2コース施行することが推奨されます。しかし薬剤の選択や期間の設定の課題もあり、実臨床では患者さまの年齢や病状に応じて術前治療を行うかを決めています。切除不能膵がんにも手術のチャンスがある…コンバージョン手術

切除できない膵臓がんに、化学療法改善後に手術

切除不能膵がんの治療は化学療法が主体となります。3種類の薬剤を投与するFOLFIRINOX療法やゲムシタビンとナブパクリタキセルの併用療法で、膵がんの治療成績は徐々に向上しています。化学療法の効果があれば1年前後の予後延長が期待できますが、良く効いた場合(奏功例)でも手足の痺れや骨髄抑制で治療の継続は2年ほどが限界とされます。最近は奏功例に手術を行うコンバージョン手術が期待されています。コンバージョン手術には下記の条件が必要です。・条件その①・・・化学(放射線)療法を8か月以上施行している。

・条件その②・・・治療で腫瘍が小さくなりその状態を保っている(明らかな進行がない)。

・条件その③・・・遠隔転移が消えたか、約3個以下にコントロールされている。

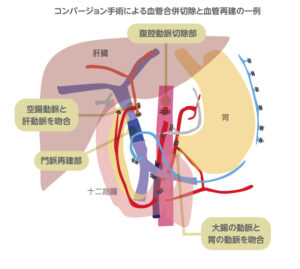

コンバージョン手術(Conversion Surgery)とは

初診時に切除不能と診断され、化学(放射線)療法を施行し、一定期間、病状の縮小や安定した効果があり、手術治療に方針を変える(Conversion)こと。

他の専門医と協力しておこなう難易度の高い手術

手術は動門脈合併切除や血管再建を伴い長時間(約15時間)となる場合もあり、心臓血管外科や麻酔科の協力が重要です。胆管ステントや放射線治療後では炎症で組織が硬くなり、高難度となります。術後経過は比較的安全ですが、術前治療の骨髄抑制の影響で敗血症などの重篤な感染症となる場合があります。安全性を高めるため、術前のリハビリ(プレハビリ)や栄養管理がとても大切です。

術後の約半数が5年生存

コンバージョン手術ができた場合、約半数で5年生存が得られます。奏功例を選んでいることが要因ですが、切除不能例にも希望があることは、患者さまや我々治療医も勇気付けられます。手術の条件①②③を満たす症例は5 ~ 20%程度と推測され、実際は腫瘍マーカーの推移やPET検査による活動性の評価を加えて決断します。

複数の治療法を組み合わせた、より効率的な治療法…集学的治療

北斗病院の「集学的治療」

膵がんの重要課題は早期発見です。当院の消化器センターでは2018年から十勝膵がん早期診断プロジェクトの一員として帯広市内の病院と連携し、膵臓に嚢胞や膵管拡張などを持つ高リスクの症例約3千例を登録し、定期検査を継続することでこれまで多くの膵がんを見つけ、確実に根治治療へと結びついている一方、日常の診療では初診時すでに進行がんの患者さまが多い傾向にあり、術後再発や薬剤耐性も経験します。このような症例は当院で化学療法や放射線療法に加え電磁波温熱療法と、高気圧酸素療法を加えた集学的治療を展開しています。集学的治療は直接的ながんに対する効果と、化学療法を増強する効果、耐性を克服する効果が期待できます。副作用で化学療法を減量した場合や薬剤耐性で効果が減弱した場合、集学的治療が功を奏する症例を経験します。一旦治療を諦めかけた方や副作用が辛い場合など、院外からの紹介も広く受け付けています。

電磁波温熱療法

正常な細胞よりも熱に弱いというがん細胞の性質を利用し、電磁波を使って病巣を温めがん細胞を死滅させる治療法。

正常な細胞よりも熱に弱いというがん細胞の性質を利用し、電磁波を使って病巣を温めがん細胞を死滅させる治療法。

高気圧酸素治療

大気圧よりも高い22.5気圧程度の環境下で、100%の濃度酸素を投与。低酸素状態で活性化する膵がん細胞を、高気圧酸素で減弱する治療。

大気圧よりも高い22.5気圧程度の環境下で、100%の濃度酸素を投与。低酸素状態で活性化する膵がん細胞を、高気圧酸素で減弱する治療。

将来を見据えた北斗の取り組み

早期診断や薬剤効果予測、予後予測にはゲノムや遺伝子など次世代の研究成果が待たれます。現状では化学療法の効果がなくなった場合に腫瘍のゲノム変異から新規薬剤への橋渡しをするクリニカルシークエンスが開始されていますが、当院の病理遺伝子診断科では以前から手術例全例でゲノム解析に取り組んでいます。将来的には手術前にゲノムや遺伝子検査を行い、再発の危険が高い場合は手術を回避し、再発率が低い場合は血管浸潤があっても拡大切除を施行する個別化医療も可能となります。さらに手術や検査の際に腫瘍組織を採取し特殊な細胞培養を行い、どの薬物で効果が出るかを研究し、薬剤選択の個別化にチャレンジしています。

マイシグナル®と膵がんドック

当院の次世代医療研究科では企業と連携し、膵がんを含めた10種類のがんを発見する尿検査の研究開発を行い、実用化に成功しています。病気を早い段階で見つける事は簡単ではありませんが、十勝地方は膵がんが多い地域ですから、地域住民の方への情報発信や啓蒙活動も重要です。今後は市民公開講座の開催や、8月からスタートする「膵がんドック」を通し、広く周知していく予定です。

消化器センター部長

中村 透

出身●旭川医科大学

取得認定医/専門医/所属学会●日本外科学会指導医/専門医●日本消化器外科学会指導医/専門医/評議員●日本肝胆膵外科学会高度技能専門医/評議員●日本膵臓学会指導医/評議員●日本外科感染症学会/評議員

中村 透

出身●旭川医科大学

取得認定医/専門医/所属学会●日本外科学会指導医/専門医●日本消化器外科学会指導医/専門医/評議員●日本肝胆膵外科学会高度技能専門医/評議員●日本膵臓学会指導医/評議員●日本外科感染症学会/評議員