Chapter 1 アトピー性皮膚炎とは?

1-1 定義と特徴

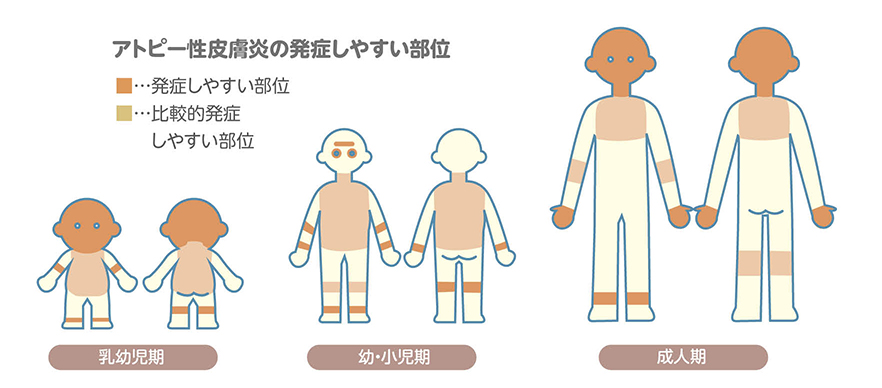

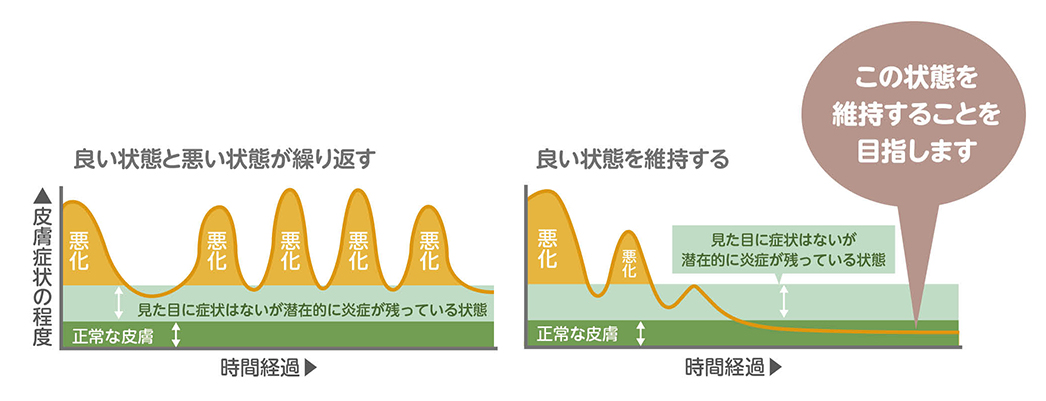

アトピー性皮膚炎は、「増悪・寛解を繰り返す、瘙痒(かゆみ)のある湿疹を主病変とする疾患」と定義されます。患者の多くは、気管支喘息などのアレルギー疾患の家族歴や、アレルギー反応に関わるIgE抗体を産生しやすいといった「アトピー素因」を持ちますが、これは診断の必須要件ではありません。湿疹の好発部位は年齢によって変化し、乳児期は頭や顔、幼小児期は肘や膝の裏、思春期・成人期は顔や首、胸、背中など上半身に強い傾向が見られます。

1-2 疫学とQOLへの影響

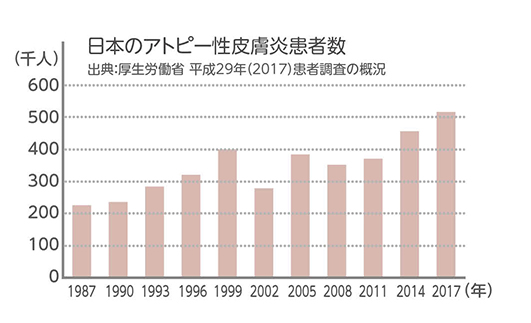

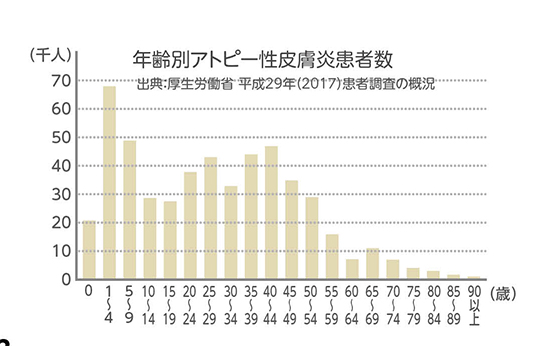

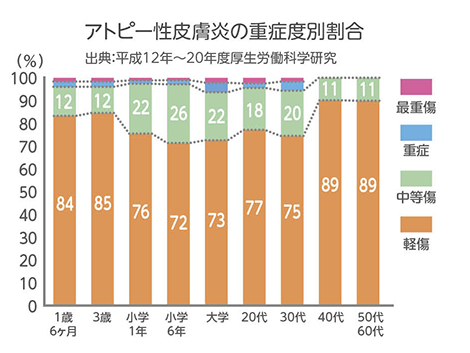

日本では患者数が増加傾向にあり、2017年には約51万人に達しました。特に小児の有病率は10~13%と高い水準です。この疾患の最も大きな問題は、生活の質(QOL)への深刻な影響です。耐え難いかゆみは夜間に悪化し、深刻な睡眠障害や日中の集中力低下を引き起こします。患者調査では、10人に1人以上が学業やキャリアの中断・断念を経験しており、その過酷な実態が浮き彫りになっています。

Chapter 2 発症のメカニズム

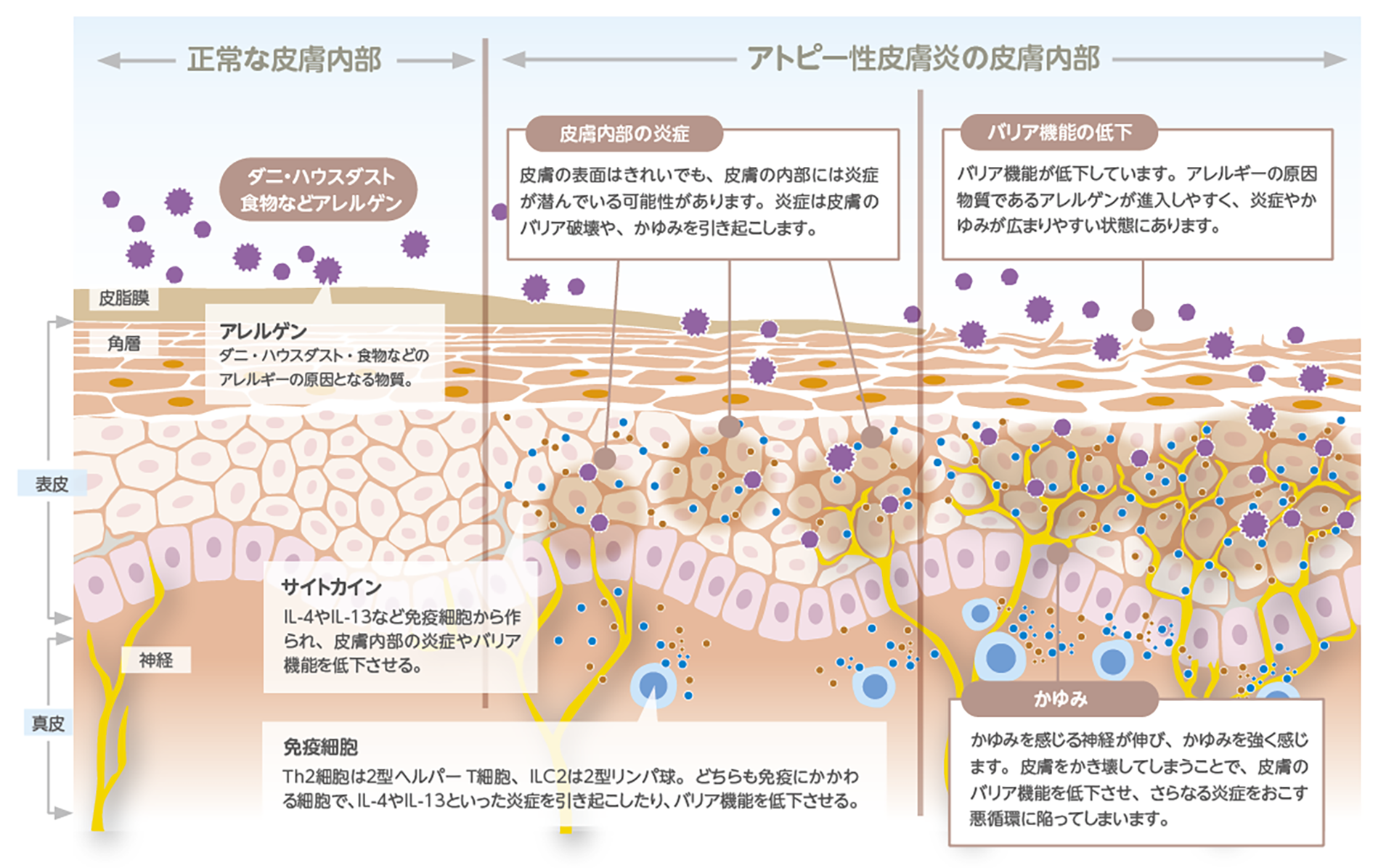

アトピー性皮膚炎は、単一の原因ではなく、遺伝的素因と環境因子が複雑に絡み合い、複数の要因が連鎖して発症します。 拡大PDFはこちら

拡大PDFはこちら

2-1 皮膚バリア機能障害(アウトサイド・イン)

病態の根幹には、皮膚の「壁」としての機能が損なわれている状態があります。特に、角層の水分保持に重要なフィラグリンというタンパク質や、細胞間を埋める脂質であるセラミドが遺伝的に、あるいは炎症によって減少しています。この脆弱なバリアから、汗やホコリ、ダニなどの外部刺激やアレルゲンが容易に侵入し、炎症の引き金となります。2-2 免疫系の異常(インサイド・アウト)

侵入した刺激に対して、免疫系が過剰に反応します。特に、ヘルパーT細胞(Th2)などが産生するインターロイキン-4(IL-4)やインターロイキン-13(IL-13)といったサイトカインが主導する「2型炎症」が、アトピー性皮膚炎の炎症の中核をなしています。これらのサイトカインは炎症を悪化させるだけでなく、皮膚バリア機能をさらに低下させ、悪循環を生み出します。2-3 かゆみの悪循環(イッチ・スクラッチサイクル)

インターロイキン-31(IL-31)などの「かゆみサイトカイン」が感覚神経を直接刺激し、強いかゆみを引き起こします。かゆいから掻くと皮膚が物理的に破壊され、さらなる炎症とかゆみメディエーターの放出を招き、それがまたかゆみを増強させるという「イッチ・スクラッチサイクル」に陥ります。慢性化すると、神経線維が皮膚の表面近くまで伸び、通常ではかゆみを感じないような軽い接触でもかゆみとして知覚される「神経感作」という状態になります。精神的ストレスも、免疫系や神経系に作用し、かゆみを増強させる重要な悪化因子です。Chapter 3 診断と治療

3-1 診断

診断は、①かゆみ、②特徴的な皮疹と分布、③慢性的・反復性の経過(乳児で2ヵ月以上、その他で6ヵ月以上)という3つの基本項目をすべて満たすことで行われます。血液検査でTARCという値を測定すると、見た目ではわからない皮膚内部の炎症の程度を客観的に評価でき、治療効果の判定にも役立ちます。3-2 治療の三本柱

①薬物療法(抗炎症治療)

炎症を直接抑える治療の中心。

②スキンケア(バリア機能の補強)

症状の有無にかかわらず毎日行うことが重要。低刺激性の洗浄料で優しく洗い、入浴後5分以内に保湿剤をたっぷりと塗布して、皮膚のバリア機能を補います。

③悪化因子の対策

汗、ダニやホコリ、特定の食物、ストレスなど、個々の患者で症状を悪化させる要因を特定し、可能な限り避けることが症状の安定につながります。

3-3 薬物療法の進歩

●外用薬炎症を抑えるステロイド外用薬が基本ですが、顔などのデリケートな部位には非ステロイド性のタクロリムス軟膏(プロトピック®)も頻繁に用いられます。近年、これらとは異なる作用機序を持つJAK阻害外用薬(コレクチム®軟膏)やPDE4阻害外用薬(モイゼルト®軟膏)、AhR(芳香族炭化水素受容体)調整薬(ブイタマー®クリーム)も登場し、治療選択肢が広がっています。

●全身療法(中等症~重症例)

外用療法だけではコントロールが難しい場合、全身に作用する薬剤が用いられます。

生物学的製剤(注射薬)

2型炎症を強力に抑えるデュピルマブ(デュピクセント®)や、かゆみを特異的にブロックするネモリズマブ(ミチーガ®)など、病態の鍵となる特定の分子だけを標的とする治療薬が登場し、治療を大きく変えました。

JAK阻害薬(内服薬)

複数の炎症やかゆみ関連サイトカインの働きを幅広く抑える経口薬。効果が非常に速いのが特徴で、バリシチニブ(オルミエント®)、ウパダシチニブ(リンヴォック®)、アブロシチニブ(サイバインコ®)があります。

プロアクティブ療法

現代の治療戦略の鍵となる考え方です。まず抗炎症薬で皮疹をきれいにした後(寛解導入)、症状がなくても週に2回程度、以前皮疹があった部位に薬を塗り続けることで、目に見えない炎症をコントロールし、再燃(フレア)を防ぎます。この方法は、長期的な症状の安定に非常に有効です。

Chapter 4 将来の展望

アトピー性皮膚炎の治療は、単なる対症療法(ケア)から、症状をコントロールしQOLを高く維持することを目指す段階へと大きく進歩しました。しかし、根治はまだ難しく、治療を止めると再発することが多いのが現状です。当院は生物学的製剤(デュピルマブ)やJAK阻害薬の導入も積極的に行なっております。患者様一人ひと

りの状態に合った治療法をご提案させていただきます。一人で悩まずに些細なことでもご相談ください。

皮膚科 医長

奈良平 敦司